Printemps 2025 : quelles prévisions météo pour la saison ?

Fini l'hiver, place au printemps ! L'équinoxe vernal de ce jeudi 20 mars a marqué le début de la "saison des amours". Le beau temps sera-t-il au rendez-vous ? Voici les grandes tendances météorologiques des mois d'avril, mai et juin.

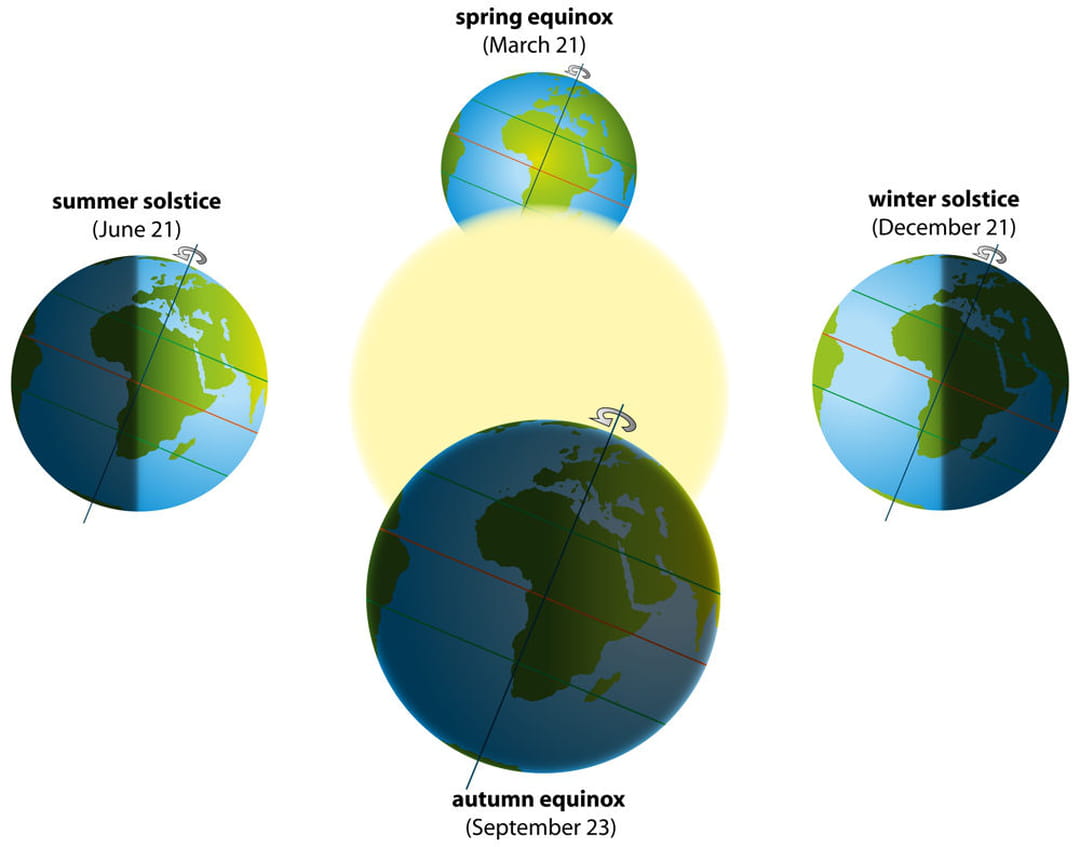

Ce jeudi 20 mars à 10 heures 1 minute et 30 secondes précisément, l'équinoxe de printemps s'est produit dans notre hémisphère, marquant la fin de l'hiver et le début du printemps. Plus exactement, c'est le moment de l'année où le Soleil traverse le plan équatorial de la terre. À cet instant, l'astre est au zénith de l'Équateur. Conséquence ? Les nuits et les jours ont notamment la même durée approximative partout sur Terre. Le printemps s'installe jusqu'au solstice d'été le 21 juin.

La saison des premiers bourgeons, des premiers rayons de soleil et des premiers coups de soleil, a donc démarré ce jeudi 20 mars 2025. Cet équinoxe de printemps marque-t-il pour autant l'arrivée des beaux jours et la fin de la grisaille ? On fait le point sur les grandes tendances météorologiques qui nous attendent ce printemps.

Quelle météo après l'équinoxe de printemps ? Des bonnes nouvelles annoncées

D'après les spécialistes de Météo France, cette saison devrait être marquée par "des conditions anticycloniques plus fréquentes que la normale en France". Si des perturbations plus importantes que la normale sont attendues dans les régions les plus au nord de l'Europe, "un scénario plus doux que la normale est très probable pour la France" du point de vue des températures, avec "des épisodes ponctuels plus froids" possibles. Le printemps sera chaud ! On fait le point sur les trois mois du printemps à venir :

En avril 2025, la Chaîne Météo annonce "un mois sec et doux" globalement, avec quelques gelées tardives en raisons des nuits claires et l'extrême sud de la France à la frontière avec l'Espagne, près des Pyrénées, marqué par quelques pluies. En mai 2025, on devrait s'attendre à une dégradation de la météo, "à priori plutôt au sud" avec des averses fréquentes et un retour de la fraîcheur et de l'humidité dans l'ensemble du pays. Enfin, au mois de juin, le scénario le plus probable est le retour de la chaleur "avec des températures de +1° à +1,5°C au-dessus de moyennes", avec des orages qui partent du sud-ouest. Pour résumer ce printemps, le scénario le plus probable tend vers des températures plus chaudes que les normales de saison.

Comment est fixée la date du printemps ?

D'un point de vue astronomique, le printemps commence au moment de l'équinoxe vernal, qui peut avoir lieu entre le 19 et le 21 mars. Il dure jusqu'au solstice d'été. Ce qui fait que le printemps dure à peu près trois mois. La date de l'équinoxe est calculée pour chaque année par les astronomes et les mathématiciens. Il s'agit de prévoir le moment exact où plan de l'équateur et celui de la trajectoire de la Terre coïncident. Un calcul rendu nécessaire par le décalage entre notre calendrier, notre système horaire et les mouvements des astres. D'abord, l'orbite de la Terre n'est pas parfaitement circulaire, ce qui fait qu'en fonction de sa position sur cette orbite, la Terre peut se trouver plus ou moins proche du soleil (entre 147 millions de kilomètres minimum et 152 millions de kilomètres maximum). Voilà qui rend inévitablement les durées de chaque saison très irrégulières et donc la date du printemps variable.

Autre explication : la Terre ne met pas exactement 365 jours à faire le tour du soleil. En cela notre calendrier grégorien, établi au XVIe siècle, est beaucoup trop simpliste. Il faut en effet 365,2422 jours très exactement (365 jours, 5 heures et 46 minutes) pour que nous ayons fait le tour complet de l'astre ! Nous sommes donc obligés d'ajouter de temps à autres un 29 février (lors des années bissextiles) pour corriger en partie (et en partie seulement) ce décalage. Un ajout ponctuel qui repousse artificiellement la date du printemps d'une journée lors des années bissextiles. Ce qui explique que les astronomes l'aient "avancée" au 20 mars l'an passé. Et que la situation se présente à nouveau cette année.

Lors de l'établissement du calendrier julien par César, en 45 avant notre ère, l'équinoxe de printemps avait été fixée au 25 mars, en fonction des observations imprécises de l'époque. Mais l'absence de 29 février dans ce calendrier antique a fini par déplacer cette date jusqu'au 11 mars au XVIe siècle... Ce n'est que lors de l'établissement du calendrier grégorien (celui que nous utilisons aujourd'hui), en 1582, qu'une date approchant du 21 mars a été choisie.

La date du printemps "commun" ne doit pas être confondue avec celle du printemps météorologique, qui débute chaque année le 1er mars, permettant aux météorologues de faire leurs calculs saisonniers à l'échelle de mois entiers. En météorologie, on considère en effet que le printemps commence le 1er mars pour s'achever le 31 mai : dans cette discipline, on caractérise le printemps comme une période de réchauffement des températures (sous nos latitudes) et d'accroissement de la durée du jour. C'est aussi l'une des saisons les plus difficiles à analyser dans cette discipline. Pour autant, c'est l'équinoxe qui continue à marquer l'avènement du printemps dans l'esprit des gens.

Quelle est la définition de l'équinoxe de printemps ?

Le mot équinoxe vient du latin "æquinoctium" ("nuit égale") car le phénomène le plus visible pour l'homme est que la durée du jour devient identique à celle de la nuit. La raison de ce phénomène ? L'équinoxe correspond au moment de l'année où le Soleil traverse le plan équatorial de la terre. L'astre est alors au zénith de l'Equateur, ce qui permet au jour et à la nuit de se partager le temps à parts égales. Et ce dans les deux hémisphères, sud et nord. De notre côté, les jours rallongent et nous sommes à mi-chemin entre les courtes journées de décembre et les longues journées de juin. Lors de l'équinoxe, l'axe de rotation de la Terre sur elle-même et l'axe de rotation de la Terre autour du Soleil correspondent donc exactement. Sur notre planète, lors de l'équinoxe, notre étoile apparaît pile à l'est à l'aurore pour disparaître pile à l'ouest.

Ce phénomène est en outre lié à la géométrie. L'axe de rotation de la Terre est naturellement incliné de 23,4° par rapport au plan de son orbite. En d'autres termes, notre planète "penche" par rapport au plan sur lequel elle tourne autour du Soleil (voir schéma ci-dessous). L'astre l'éclaire donc de manière différente selon les moments de l'année. Ce phénomène explique pourquoi les jours rallongent ou raccourcissent entre l'été et l'hiver. Ceci donne aussi naissance aux saisons, en raison du réchauffement ou du refroidissement des masses d'air et des océans selon le temps passé chaque jour sous les rayons de l'astre. La distance entre le soleil et la Terre n'a en revanche pas de lien direct avec la température. Sachez par exemple que la Terre atteint le point le plus proche du soleil (le périhélie) le 3 janvier, c'est à dire au coeur de notre hiver.

Équinoxe de printemps : à quoi ressemble le phénomène en image ?

L'équinoxe a lieu deux fois par an : entre le 19 et le 21 mars (équinoxe de printemps ou vernal) et entre les 22 et 23 septembre (équinoxe d'automne). Au printemps la durée d'ensoleillement s'accroît à l'équinoxe pour atteindre 16 heures à la fin du mois de juin, lors du solstice d'été. A l'inverse, l'équinoxe d'automne entame une période de réduction du jour qui descend à à peine plus de 8 heures au solstice d'hiver, vers le 21 décembre. Lors de l'équinoxe en revanche, pas de jaloux : jour et nuit sont censés durer 12 heures pile chacun. Ces données varient néanmoins légèrement puisque la forme de la Terre n'est pas parfaitement régulière et que l'atmosphère détourne légèrement les rayons du soleil. Ainsi, à Paris, le 20 mars, de l'année dernière le soleil s'est levé à 6h52 pour se coucher à 19h03. La durée du jour fut donc très légèrement supérieure à 12 heures. C'est par ailleurs au moment des équinoxes que la durée du jour augmente/diminue le plus vite sous nos latitudes.